■副業とは

副業とは、一般的に本業とは異なる仕事や収入源を持つことを意味します。

近年では、「ダブルワーク」や「パラレルワーク」、「サイドビジネス」などの名称で呼ばれることもあります。

会社員や自営業者、フリーランサーなど、さまざまな立場の人が副業をしています。

副業は、追加の収入を得るためだけでなく、副業を通じて新たなキャリアの道も開けることがあり、個人のスキルや経験の幅を広げることにもつながります。

一方で、副業を行う際には法的な規制や主たる職業との調和、社会保険や税金などについての理解が必要です。

従来から日本において副業のイメージは、会社には内緒でアルバイトなどをするというイメージが主流でした。企業の多くが、従業員の副業を制限する規則を設けていましたが、近年厚生労働省が『副業・兼業の促進に関するガイドライン』をまとめたほか、『モデル就業規則』からも副業禁止規定が削除されるなど、副業を推奨する流れになってきており、従業員の副業を認める企業が増えてきました。

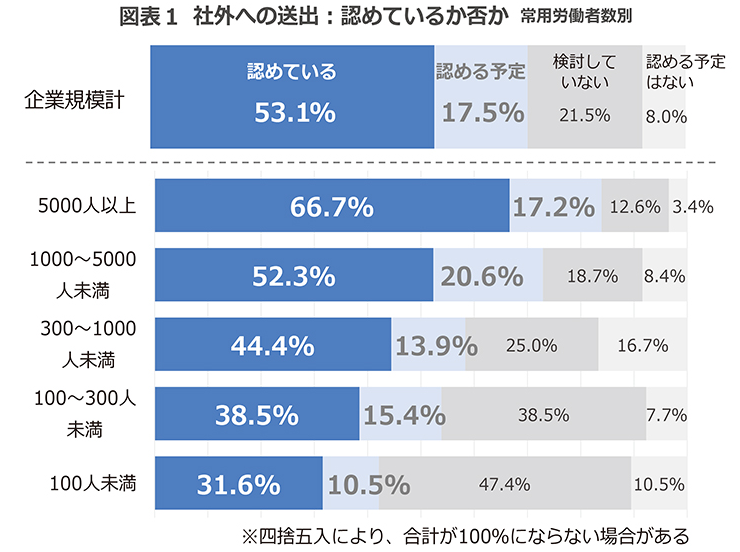

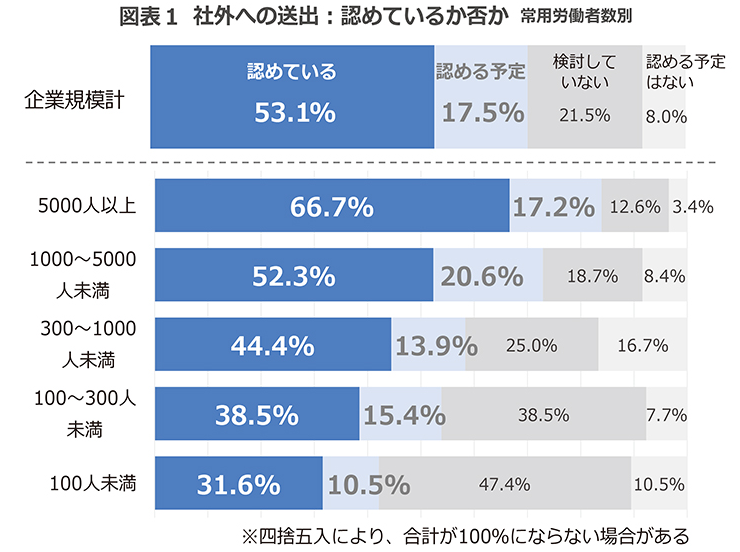

日本経済団体連合会の「副業・兼業に関するアンケート調査結果」によると、社外で副業・兼業することを「認めている」または「認める予定」と回答した企業が8割を超えています。

引用/日本経済団体連合会「副業・兼業に関するアンケート調査結果」

■副業推進の背景

政府が副業を推進する背景には、日本の少子高齢化の進行と労働人口の減少が挙げられます。

多くの企業が深刻な人手不足に直面しており、人材育成に充てる時間やコストが確保できない企業も増えています。

副業の促進により、柔軟かつ多様な働き方が実現され、企業は人材の確保が容易になると期待されています。

また、副業によって一人ひとりの従業員のスキルと経験が向上することで新しいアイデアが生まれやすくなり、その結果企業が新しい事業を創造し、既存の事業を拡大することにつながっていくことに期待が寄せられています。

副業によって多様なスキルや経験を積むことで、本業だけでなく社内外でも通用する人材が育成されます。その結果、従業員だけでなく企業にとっても多くのメリットをもたらすでしょう。

■従業員の副業:企業における利点

企業にとって従業員の副業を解禁することでいくつかのメリットが期待できます。

〇従業員の多様なスキルと経験の獲得

副業を許容することで、従業員は異なる業界や職種での経験を積む機会を得ます。これにより、新しいスキルを習得し、既存のスキルを向上させることに期待ができます。企業はこれらのスキルと経験を本業に活かすことができます。

〇イノベーションの促進

異なる業界や職種での経験は、新しいアイデアや視点をもたらす可能性があります。これにより、創造的な解決策や新しい製品・サービスのアイデアが生まれ、企業の競争力が向上します。

〇従業員の満足度向上で離職率の低下

副業が行える環境は従業員にとって働きやすい環境といえ、ワークライフバランスを改善する手段となりえます。満足度の高い従業員は、生産性が向上し、長期間にわたって企業に貢献し続ける傾向があります。

またワークライフバランスの充実した職場は、優秀な人材の獲得にもつながりやすくなります。

■従業員の副業:企業においての注意点

従業員の副業を解禁する際には、考慮しなくてはならない注意点があります。

〇利益相反のリスク

副業を無制限に認めてしまうと、自らの労働者が副業先で自社と競合する業務を行ってしまう場合や、他の使用者の労働者を自らの下でも労働させることによって、他の使用者に対して当該労働者が負う競業避止義務違反が生ずる場合が考えられます。

副業が本業と競合しないように、利益相反のポリシーやガイドラインを設けることが不可欠です。

〇情報漏洩のリスク

副業に従事する場合、情報漏洩のリスクを最小限に抑えるための措置が必要です。

企業の機密情報や顧客情報の漏洩を防ぐために、従業員に対する情報セキュリティの指導やガイドラインを提供する必要があります。

〇業務の優先順位

従業員が副業に費やす時間が本業に悪影響を及ぼさないよう、業務の優先順位を明確にすることが必要です。

本業の遅延や品質低下を避けるため、副業の範囲や時間制限を設けることを考慮します。

〇長時間労働になるリスク

副業と本業の通算労働時間で長時間労働となる可能性があります。

労働時間は異なる事業場でも通算すると規定されています。

労働時間の合計が1日8時間または週40時間を超える場合は、割増賃金を支払わなければなりません。

さらに、自社と副業先での法定外労働の時間と休日労働の時間を合わせて、単月100時間未満、複数月平均80時間以内とする必要があります。

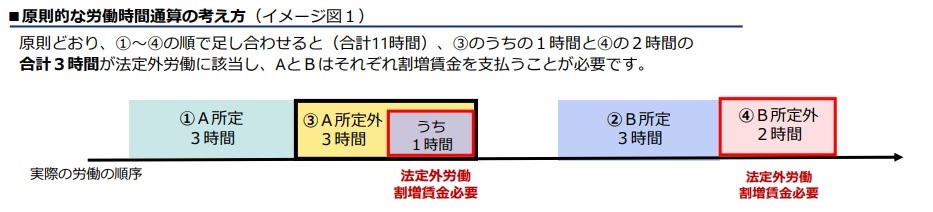

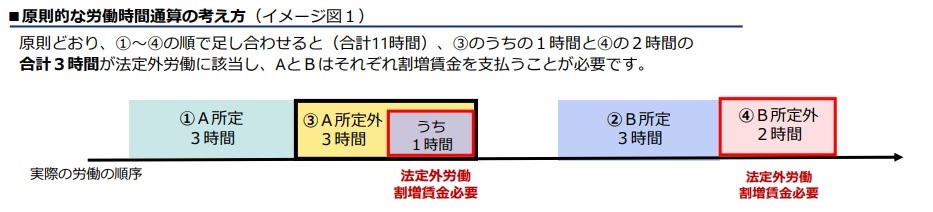

【原則的な事例】

会社A 所定労働時間3時間 所定外労働時間3時間

会社B 所定労働時間3時間 所定外労働時間2時間

たとえば、従業員が最初に会社Aで6時間働き、その後に会社Bで5時間働いた場合、合計労働時間は11時間となり、3時間の時間外労働となります。

この場合、会社Aが法定外労働割増賃金1時間分を支払い、会社Bが法定外労働割増賃金2時間分を支払う必要があります。

手順としては、まず最初に先に契約をした方から後に契約をした方の順に所定労働時間の通算を行います。このケースの場合、会社Aと会社Bの所定労働時間の通算し6時間になります。次に、会社Aと会社Bの所定外労働時間を実際に所定外労働が行われる順に通算

します。このケースの場合。会社Aの所定外労働時間から通算していき、ここで法定外労働割増時間が1時間となり、次に会社Bの所定外労働時間を通算しまるまる2時間分が法定外労働割増時間となります。

引用/厚生労働省サイト

従業員が副業を行うことによって長時間労働になる可能性があり、疲労やストレスが蓄積しやすくなります。この結果、仕事の品質や生産性が低下する可能性があり注意が必要です。

■副業のトラブル回避のために企業がとるべき対応

〇就業規則の見直し

副業を許可する場合の制限の規定、また許可できない場合の規則を就業規則に明確に定めることが必要不可欠です。

厚生労働省のモデル就業規則によると、副業への従事は労働者からの申請を必要とし許可制であること、また労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができるとした上で、禁止または制限事由を設けています。

・労務提供に支障がある場合

→労働者が健康を害するような長時間労働を行う場合には副業を禁止する。

・企業秘密が漏えいする可能性がある場合

・会社の評判や信用を傷つける行為がある場合

・競合によって企業の利益が損なわれる場合

→副業により企業に生じやすいリスクを回避するための禁止事由。

企業に大きな影響を及ぼす事項については、副業を禁止できるように規則に記載したほうがいいでしょう。副業禁止の規定がない場合、従業員が副業を行った場合に懲戒処分をすることはできないので注意が必要です。

引用/厚生労働省サイト

〇労働時間に関する管理

長時間労働や過度な負担を避けるために、労働時間を適切に監視しましょう。

企業は、労働者が健康を害さないように過重労働を防止する責任を負っているため、副業を認める場合、副業における労働も含めて過重労働を防ぐための制度を整備する必要があります。

本業の就業時間を把握し、副業先の企業と情報を共有し、労働時間の管理を徹底する必要があります。

〇従業員の情報漏洩やセキュリティリスクの管理

情報漏洩問題は、従業員が故意に情報を外部に流出させる場合と、意図せず情報が漏れるケースの両方が考えられます。

情報は一度漏洩してしまうと完全に回収することが難しく、また情報漏洩に関連する損害賠償費用などは高額に膨れ上がることがあります。このため、企業としては十分なリスクヘッジ策を講じる必要が生じます。

副業を持つ従業員が起こしがちなトラブルとしては、本業の業務で使用している顧客データの利用を同業他社で行ってしまう…といった事例が考えられます。

就業規則等で違反した場合の処分を定め、違反した従業員に対しては厳格な処分を取り決めることが重要です。

また必要に応じて保有データのアクセス制限などの対応も効果的でしょう。

副業に従事する従業員の情報漏洩やセキュリティリスクを最小限に抑えるために、適切な情報管理策を検討し実施しましょう。

〇社会保険

【雇用保険】

労働者が雇用される事業は、業種や規模に関係なくすべて適用事業とされています(※農林水産の個人事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用しない事業は暫定任意適用事業となります)。

このため適用事業所の事業主は、①週に働く所定労働時間が20時間未満の場合、②継続して31日以上雇用される見込みがない場合以外の雇用する労働者に対しては、雇用保険への加入手続きを行う必要があります。

副業をする労働者など、同時に複数の事業主に雇用されている労働者が、各雇用関係において被保険者要件を満たす場合、基本的には生計を維持するために必要な主たる賃金をもらう雇用関係についてのみ被保険者となります。

【社会保険】

社会保険(厚生年金保険および健康保険)の適用要件は、事業所ごとに判断されます。

そのため副業など複数の雇用関係に基づいて複数の事業所で働く場合、どの事業所でも適用要件を満たさない場合、労働時間などを合算しても適用されません。

一方複数の事業所で働いている者が、それぞれの事業所で被保険者要件を満たす場合、被保険者は任意で選択した年金事務所と医療保険者にて、各事業所の報酬月額を合算し、標準報酬月額を算定し保険料を決定します。

各事業主は被保険者に支払う報酬に応じて保険料を分担し、選択した年金事務所に支払います。

引用参考/厚生労働省「副業・兼業の促進に関する ガイドライン」

従業員の副業を認めることは、スキル向上や人材確保などのメリットがある一方、安全配慮や秘密保持、競業避止などの観点で、企業として注意しなければならないことも多くあります。

副業許可を検討する場合、就業規則の見直しが最も重要となりますので、ご検討の方はお気軽にご相談ください。

労務トラブル対策トータルサポート

FUJI 社会保険労務士法人

労務トラブル対策トータルサポート

FUJI 社会保険労務士法人

TOP

TOP